Jour de Rage des Peuples Autochtones, Deuxième Round – à Kinłani

Publié par Indigenous Action Media

14 octobre 2021

Traduction française Christine Prat

Au coucher du soleil, ce dimanche 10 octobre, une foule d’Autochtones et de complices s’est rassemblée devant l’hôtel de ville de Flagstaff et a monté trois tentes. Les flics sont venus pour intimider, mais de ce que nous pouvions voir, personne n’écoutait ce qu’ils essayaient d’exprimer.

Un contingent d’un groupe Autochtone ‘progressiste’ appelé ‘Cercle Autochtone de Flagstaff’ a essayé de communiquer ce que la police n’avait pas pu. Quelque chose comme ‘le changement vient de la politique’, ‘ne pas vouloir que quelque chose de « mal » arrive aux manifestants’. Il y eut quelque chose qui ressemblait à un débat, mais nous n’étions pas assez proche pour entendre ce qui se passait et avons décidé d’ignorer cette tentative claire de réguler le mouvement. Après tout, la nuit arrivait et nous n’étions pas là pour discuter avec des Autochtones qui tournent autour du pouvoir.

Un numéro de soutien a été distribué avec le message « Nous ne sommes pas là pour que plus d’entre nous soient enfermés par le système. Notre intention est de ne pas se faire arrêter, et s’ils essaient, de faire en sorte que ça n’arrive pas. » Des mots furent dits dans un mégaphone, mais nous avons appris à zapper cette fréquence-là, après des années de manifestations, le mégaphone se retrouve toujours dans les mêmes mains et nos oreilles sont fatiguées des acclamations.

Une banderole orange ouvrait la marche, avec le slogan « Vengez les Enfants Autochtones », en référence au violent héritage des pensionnats, qui a refait surface avec de puissants appels à la reconnaissance des responsabilités, dans tous les soi-disant Etats-Unis et le KKKanada. Le groupe a commencé à marcher rapidement sur le trottoir. Des flics en vélo essayaient de nous diriger, mais nous étions rapides. Nous les avons dépassés en les poussant et en scandant « À qui sont ces rues ? Nos rues. À qui est ce pays ? Le pays des Autochtones. » et nous avons pris le croisement de la Route 66 et de la rue San Francisco, qui est le croisement le plus fréquenté du centre-ville. Des voitures de flics sont arrivées en trombe. La circulation dans le centre était complètement arrêtée. Le joueur de tambour a entamé un chant de ronde, et d’abord il semblait que certains d’entre nous hésitaient entre danser et tenir des banderoles. Mais nous avons pris notre temps. Le tambour continuait et le son rebondissait sur les murs de cette colonie, moins vieille que nos grands-parents. Sur les banderoles, on pouvait lire ‘le Colonialisme est une Peste’, ‘Résistance Autochtone’, ‘Rendez Nos Terres’ [‘Land Back’] et beaucoup d’autres slogans. Elles furent entrainées dans la danse qui a duré environ 20 minutes.

A un moment, la foule s’est rassemblée autour d’une statue odieuse et controversée d’un ouvrier des chemins de fer Blanc (ce qui cache la réalité du travail forcé Chinois et l’arrivée de vagues successives d’envahisseurs coloniaux par les chemins de fer). La statue fut ornée de peinture rouge. Des participants utilisèrent des banderoles comme couverture tactique, puis continuèrent leur chemin.

Des flics suivaient, essayant de prendre la tête du cortège. Quelqu’un a déclenché un tir massif de fumigènes. Les rues du centre de ‘Flagstaff’ semblaient emplies d’ancêtres en colère émergeant de la fumée en scandant « On emmerde Colomb, on emmerde la police ! » Ça semblait être les cauchemars des colonisateurs venus hanter le futur qu’ils ont volé. En déversant des millions de litres d’eau des chiottes recyclée sur les Pics San Francisco sacrés. En attaquant les Autochtones SDF et en les laissant geler durant les mois d’hiver. En arrêtant ce qui représente la moitié de la population Autochtone chaque année. En ne faisant absolument rien quand des femmes Autochtones sont disparues ou assassinées. Vanessa Lee. Ariel Bryant. Nicole Joe. Nous avons hurlé leurs noms et renforcé notre rage. Nous n’étions pas là pour débattre, plaider ou négocier, comme les Autochtones pacifiés qui ont essayé de nous faire de la place dans leurs chaînes. Nous étions là pour célébrer notre digne rage (comme les Zapatistas ont si bien nommé cette colère qui est un puissant composant de siècles de résistance au colonialisme). Un autre carrefour très fréquenté fut pris et une ronde s’en est suivie. Des colonisateurs hurlèrent quelque chose et s’entendirent promptement signifier d’aller ‘se faire foutre’. Il y eut un moment où la manifestation s’est arrêtée dans une zone centrale de la ville, et une de nos sœurs, qui avait été là à chaque stade intense du parcours, prit la parole (nous la citons de mémoire) : « Ariel Bryant était ma meilleure amie. Elle a disparu et les flics m’ont dit de ne pas la rechercher. Elle a été trouvée morte et rien n’a été fait. Je suis ici pour toutes les femmes, les filles, les trans et les deux-esprits Autochtones assassinées ou disparues. » Une autre personne Autochtone, qui dit être de Tsé Bit’a’í, parla d’une Diné âgée, qui s’appelait Ella Mae Begay, disparue depuis des mois. « Personne ne prend cela au sérieux, à part sa famille et quelques membres de la communauté. » Elles dirent que descendre dans la rue pour exprimer leur rage pour la disparition de parents, était une expérience forte.

L’an dernier, il y avait plus de monde dans la rue (moins de gens parce que les protestations s’essoufflent ? On emmerde les activistes, de toutes façons). Mais cette année, l’esprit et le feu était tout aussi intense. Certains de nos amis ne sont pas venus parce qu’ils avaient des affaires en justice. D’autres amis en ont assez de protester et se concentrent sur des actions directes clandestines. (Ce qui nous a donné le plaisir de voir des redécorations colorées se produire dans d’autres espaces à travers la ville).

Partout, les politiciens, les flics, les colons et les vendus étaient effrayés de découvrir combien est fragile en réalité la façade de leurs structures coloniales. Les proclamations reconnues officiellement de Jour des Peuples Autochtones et leurs ‘célébrations’ leur épargnent la responsabilité et d’avoir à rendre des comptes, dus depuis si longtemps. Quelque fois, c’est l’alchimie de la catharsis qui nous aide à tenir face au désespoir du traumatisme produit par le colonialisme et la violence physique que nous (et le territoire aussi traumatisé) devons affronter chaque jour. Ce que nous ressentions était une guérison. Ce que nous ressentions était la lutte anticoloniale. Quand des monuments (et les systèmes de violence qui les maintiennent) tombent, notre peuple ne peut que s’élever. Foutons-les tous en l’air. Que le contrôle du mouvement et les ‘scouts Indiens’ aillent se faire foutre. On emmerde la proclamation par Biden d’un Jour des Peuples Autochtones.

Un hashké Diné anonyme

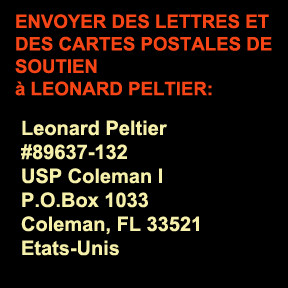

DECLARATION DE LEONARD PELTIER DESTINEE A ETRE LUE POUR LE DOSSIER DU TRIBUNAL DE LA FONDATION BLUE SKIES, QUI S’EST TENU A ONEIDA, WISCONSIN, DU 22 AU 25 OCTOBRE 2014

DECLARATION DE LEONARD PELTIER DESTINEE A ETRE LUE POUR LE DOSSIER DU TRIBUNAL DE LA FONDATION BLUE SKIES, QUI S’EST TENU A ONEIDA, WISCONSIN, DU 22 AU 25 OCTOBRE 2014

Par Leonard Peltier

Publié sur Censored News,

Le 29 janvier 2015

Traduction Christine Prat

A l’automne 1953, je vivais avec ma grand-mère, Mary Dubois Peltier (originaire du Canada), veuve, ma sœur Betty Ann et ma cousine Pauline Peltier. J’avais 9 ans, Betty et Pauline 6 ans. Nous habitions dans une hutte en bois de deux pièces, sur la colline réputée la plus haute de la réserve. Grand-père (Alex O. Peltier) l’avait construite à la fin des années 1940. Grand-père venait de mourir de pneumonie vers novembre ou décembre 1952. Nous vivions dans la bande d’Autochtones du Petit Coquillage de la Montagne de la Tortue, à Belcourt, dans le Dakota du Nord.

En ce jour de septembre, je jouais dehors, en attendant le petit-déjeuner. Je pouvais voir venir d’en bas de la route, à quelques kilomètres, cet énorme nuage de poussière qui semblait provenir d’une voiture très rapide. Je savais que les gens avec des voitures si rapides étaient du Bureau des Affaires Indiennes. Je savais que j’étais supposé courir dans les bois et me cacher, c’était normal et on l’apprenait aux enfants dès leur plus jeune âge. Si nous ne nous cachions pas, le gouvernement nous volerait et nous pourrions ne jamais revenir. J’étais intrigué et voulais voir où cette voiture allait si vite. Je regardais, comme en transe et hypnotisé, je regardais cette voiture rouler tout droit vers notre entrée. Ce type Blanc en descendit et commença à marcher avec notre grand-mère.

Grand-mère ne le connaissait pas, elle parlait très peu d’anglais et avait des difficultés à le comprendre. Je ne parlais pas beaucoup d’anglais non plus et avais aussi des difficultés à le comprendre, mais j’ai entendu le mot pensionnat. Ce mot, tous les enfants Autochtones le connaissaient et étaient terrifiés en l’entendant prononcer. J’ai eu peur. Je voulais m’enfuir dans les bois pour me cacher mais je ne voulais pas laisser ma grand-mère, ma sœur et ma cousine. Tout ce que je voulais, c’était me mettre à pleurer et crier de nous laisser tranquilles. Je voyais l’homme commençant à paraître frustré et terriblement furieux de ce que ma grand-mère ne comprenait pas tout ce qu’il disait. Là, j’avais peur qu’il leur fasse du mal.

Grand-mère me disait « Leonard cours te cacher » (en Midcef, un langage franco-Chippewa créé par les Autochtones). Mais j’étais comme hypnotisé. Je ne pouvais pas bouger, j’étais gelé sur place. Finalement, ma grand-mère comprit qu’elle pouvait être emmenée en prison. En pleurant, elle nous dit que nous devions suivre cet homme, sinon il la mettrait en prison et nous prendrait quand même. Betty et Pauline se mirent à pleurer et à crier, ce qui me fit frissonner du haut en bas. Grand-mère continuait à me dire que je devais être fort, être un homme et prendre soin de ma sœur et ma cousine. Elle dit : « Ne leur fais pas voir que tu pleures, ou ils te puniront ». MAIS je ne voulais pas être un homme. Je voulais appeler au secours. Je ne les ai plus jamais laissé me voir pleurer depuis, même quand mes partisans leur ont demandé de me passer le téléphone, dans mon lit, en prison, quand mon père mourut.

La voiture nous emmenait à toute allure et tout ce que je pouvais voir était un gros nuage de poussière par la vitre arrière, sur le chemin de Belcourt, notre plus grande communauté sur la Réserve. Dans la cour d’école de Belcourt, nous voyions des bus jaunes, de la fin des années 1940, début des années1950, alignés. Les pauvres Betty et Pauline pleuraient toujours, comme de pauvres petits bébés. Aujourd’hui encore, je ne peux pas oublier ces pleurs. J’ai tout essayé pour qu’elles cessent de pleurer. Elles étaient si jeunes, je crois maintenant qu’elles n’auraient pas pu s’arrêter même si elles avaient voulu. La peur sur leurs visages est une image que j’ai essayé d’oublier mais qui me hante toujours après toutes ces années. J’ai essayé de leur expliquer qu’elles devaient faire attention au cas où nous pourrions nous échapper. NOUS DEVIONS SAVOIR QUEL ETAIT LE CHEMIN DE LA MAISON. C’est tout ce à quoi je pouvais penser pour échapper à ces gens qui nous avaient capturés, nous ne savions pas si nous allions en prison ou quoi, vu que personne ne nous expliquait rien, si ce n’est que nous allions dans un pensionnat. Nous avions appris à les fuir et nous cacher dans les bois, sauf quand les anciens voulaient nous faire peur pour nous faire obéir et nous menaçaient de ce qui devait être un monstre pour nous, un pensionnat Indien, et c’est tout ce à quoi je pouvais penser pendant les 400-480 km suivant. Je ne savais absolument pas comment j’allais protéger ma sœur et ma cousine.

Il me semblait que nous avions voyagé toute la journée. Je me souviens que nous nous sommes arrêtés une fois pour aller aux toilettes sur une aire de repos. A cette époque, elles étaient toutes à l’extérieur. Betty et Pauline ne voulaient pas bouger de leurs sièges et j’ai dû les supplier d’aller aux toilettes. Ils nous ont donné un sandwich mais les filles ne mangeaient pas, alors j’ai mis les sandwichs dans mes poches, au cas où nous nous évaderions. Je me suis rendu compte plus tard qu’elles refusaient de manger JUSQU’AU JOUR SUIVANT ET SEULEMENT APRES M’AVOIR VU DANS LA CANTINE.

Betty me dit qu’elle ne souvient pas de tout çà. Je suppose que c’est un souvenir dont elle ne veut pas se rappeler. Qui le voudrait ? Je sais que j’ai essayé d’oublier ces souvenirs-là toute ma vie. Pauline ne s’est jamais vraiment remise. Elle a été placée dans une institution psychiatrique à Grafton, dans le Dakota du Nord, pendant plusieurs années, jusqu’à ce que les lois de la fin des années 1960 et des années 1970 deviennent plus souples et qu’elle soit libérée. Ils ont prétendu qu’elle était tombée des marches en ciment au pensionnat et avait un léger traumatisme au cerveau. Je lui ai rendu visite une fois et n’ai pas pu supporter ce que je voyais. Je n’ai jamais pu y retourner. Je le regrette maintenant et le regretterai jusqu’à ma mort. J’ai grandi en me demandant quel crime nous avions commis, à part nous entendre dire que nous n’étions que des Indiens. Nous sommes arrivés quelques heures plus tard au pensionnat Indien de Wahpeton, dans le Dakota du Nord. Je dirais qu’il était environs 14-15 heures. On nous a dit de tous nous mettre en rang et ils ont commencé à nous classer par âge et par niveaux scolaires. Je ne savais pas dans quelle classe j’étais, donc quand l’enfant à côté m’a dit 3ème [de l’école primaire, CE2 – NdT], j’ai dit oui, 3ème.

Nous étions tous en rang, par âge et par taille et en formation comme dans une maison de redressement. On nous a fait défiler jusqu’à ce que nous ayons appris à connaître le Hall Central. Il y avait des pièces à l’est et à l’ouest, toutes dans le sous-sol. A l’est il y avait la laverie, le coiffeur, la distribution de vêtements et les douches. A l’ouest il y avait les salles de récréation pour l’hiver ou quand il faisait trop froid ou pleuvait trop pour aller dehors.

On nous a dit de nous mettre en rang devant les chaises de coiffeur et nous avons tous eu les cheveux coupés ras, façon militaire. Tout à coup, nous étions différents et ne reconnaissions plus les enfants avec qui nous étions devenus copains. Les plus jeunes se mirent à pleurer, nous les grands, enfin, nous croyons maintenant que nous étions les grands, essayions de les faire cesser et les prenions dans les bras pour les assurer qu’ils étaient toujours avec leurs amis. Un petit appelé Macloud s’est accroché à moi de toutes ses forces et on m’en a rendu responsable pour le faire se laver, m’assurer qu’il se levait le matin et était au lit à 21h tous les soirs, avait à manger, faire nos lits, ce que je ne savais pas faire moi-même, mais des plus grands m’ont appris à plier le bout du lit au carré, façon militaire. Les garçons et les filles mangeaient dans la même cantine.

Quand nous sommes allés aux douches, avant que nous ne nous mettions en rang, ils nous ont arrosés de DDT pour tuer les poux. Çà brûlait terriblement. Là encore, les plus jeunes pleuraient. Quand çà a été notre tour d’entrer dans la douche, comme le petit s’accrochait à moi, on m’a dit qu’il faudrait que je le lave et on m’a appris comment utiliser le savon et la brosse (j’ai appris plus tard que c’était le même genre de savon et de brosse utilisés pour les sols en ciment) pour le frotter derrière les talons, les avant-bras et les coudes et un chiffon pour les parties intimes. On nous mettait de la vaseline sur les avant-bras, les coudes et les talons puis ils nous frottaient ces endroits avec une serviette blanche, et si des peaux mortes se détachaient, ceux d’entre nous qui étaient responsables de quelqu’un étaient frappés avec une lourde règle. C’était le surveillant plus grand qui frappait. Certains grands refusaient de frapper des petits. Ceux-là étaient qualifiés de causeurs de troubles, nous les appelions les résistants, LES GUERRIERS !! Les autres, qui acceptaient de frapper les petits, nous les appelions Indiens du BIA [Bureau des Affaires Indiennes – NdT], les vendus, les Indiens de l’homme blanc. Nous avions beaucoup de noms pour les qualifier.

Lors de cette première douche, j’ai goûté à la règle pour la première fois, parce que le petit se mettait à pleurer quand je le frottais trop fort et ils ont trouvé des peaux mortes derrière ses talons. Alors j’ai vite rejoint les résistants et haï les surveillants et les mouchards.

Puis nous sommes allés à la laverie et avons reçu des tabliers comme ceux qu’utilisaient les fermiers, et des chaussures de travail marron. On nous a attribué des lits et entretemps c’était l’heure du dîner/souper. Nous étions tous affamés. J’étais très impatient quand on m’a dit que je pourrais revoir Betty et Pauline.

Plus tôt, j’avais été appelé dans le dortoir des filles et on m’avait dit que je devais faire cesser Betty et Pauline de pleurer. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas rester mais que j’étais juste à côté et que si elles n’arrêtaient pas de pleurer je serais encore puni. Je leur ai montré ce qu’ils avaient fait à mes cheveux et les marques encore rouges sur mon dos. J’ai dit : « S’il vous plait, ne pleurez plus. Je ne vais pas vous quitter. S’il vous plait. Nous allons bientôt manger et je vous verrai au dîner. »

Quand nous sommes allés bouffer, j’ai vu Betty et Pauline assises à la table qui leur avait été assignée, penchant leurs têtes. De temps en temps, Betty relevait la sienne, me cherchant. Elle finit par me voir et hurla à Pauline : « Leonard est là-bas » en faisant des signes de la main, très excitée ! Je souris et leur fit signe de manger, alors elles ont commencé à manger. Je ne me souviens pas qu’elles aient jamais pleuré pour moi depuis.

La première fois que j’ai pu les rencontrer seules dans la cour, je leur ai dit que nous devions grandir et être forts pour pouvoir nous échapper. IL A FALLU AU MOINS 2 ANS AVANT QUE JE FASSE MA PREMIERE TENTATIVE D’EVASION ET MANQUE DE ME NOYER dans la Red River. C’était le printemps et mon cousin Daniel Peltier me dit qu’il voulait rentrer à la maison et me demanda si je voulais m’enfuir avec lui. Le temps se réchauffait, MAIS, si la maison me manquait et aussi grand-mère, vu qu’elle était la seule mère que j’avais connu ou pouvais me rappeler, je lui dis que je ne pouvais pas partir sans ma sœur et la cousine Pauline. Je leur manquerais et elles recommenceraient à pleurer, mais Danny a insisté et j’ai accepté. Sans argent et sans vêtements de rechange, et surtout sans nourriture, nous sommes partis sans savoir quelle était la bonne direction à prendre. Nous sommes partis, comme cela, pour ce que nous pensions être une longue route, et nous avons ri, poussé des cris de joie et dansé à notre nouvelle liberté. Puis nous sommes arrivés à la Red River et nous avons vu que la glace était mince et que ce serait très dangereux de traverser. Ne pouvant trouver d’endroit pour traverser et sachant que nous allions devoir traverser, nous avons choisi l’endroit le plus étroit et nous sommes séparés de quelques mètres.

Je me rappelle que d’autres gosses de la Nation m’avaient dit comment traverser la glace mince si je devais vraiment le faire, ce à quoi faire attention et écouter la glace. Je dis à Danny, « Surveille la glace et si çà craque cherche l’endroit le plus court vers la berge. Si nécessaire, allonge-toi sur la glace. » Et nous avons commencé à traverser. Quand nous avons approché de la berge, Danny y est arrivé et s’est mis à rire de bonheur. J’étais probablement à 1,5 mètre de la rive et la glace a commencé à craquer, si fort que j’ai su qu’elle allait casser. J’ai essayé de glisser et de me faire léger. J’ai vu la branche d’un très jeune arbre au-dessus de la rive et ai essayé de l’atteindre. Juste au moment où j’y arrivais, la glace a cédé et j’ai coulé complètement dans l’eau glacée. Ma main a saisi la branche et je me suis hissé vers le haut. Quand ma tête fut hors de l’eau, j’ai saisi une autre branche et me suis tiré, Danny a saisi ma main et m’a tiré, et j’ai rejoint la terre, terriblement trempé mais vivant. Après quelques minutes j’ai commencé à trembler comme un fou, comme si le soleil s’était couché et que le froid s’intensifie rapidement. J’ai retiré tous mes vêtements et nous les avons essorés, nous demandant comment faire du feu, vu que le froid s’intensifiait rapidement. Il se mettait aussi à faire nuit très vite et j’avais de plus en plus froid, alors nous nous sommes demandé que faire. Danny dit « Retournons-y », alors nous avons réfléchi une seconde et décidé que c’était peut-être mieux et avons marché dans une certaine direction jusqu’à ce que nous arrivions sur une route. Nous avons marché un peu et une voiture est arrivée qui nous a pris en stop jusqu’à l’école. Nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas allés loin et étions un peu honteux de notre tentative de fuite.

Maintenant il fallait faire face. Nous décidions de dire que nous avions eu l’idée tous les deux, nous sentant seuls vu que nous n’avions pas vu nos familles depuis plus de 2 ans. Mais vu que nous avions enfreint les règles, nous devions tout de même être punis. Dix coups de règles sur les fesses et une autre coupe de cheveux à ras et nous devions porter des chaussures et vêtements trop grands pour que les gens puissent voir que nous étions des fuyards. Nous étions aussi privés de cinéma en ville pour un an. Mais çà, çà n’avait pas d’importance vu que nous n’avions pas l’argent pour payer des billets à 10 cents.

J’ai finalement pu sortir de Wahpeton après que des changements soient survenus à Washington D.C. en 1956, un des changements de règlement étant qu’ils ne pouvaient plus nous garder si nous avions quelque part où aller. Dès lors, ils ne pouvaient plus nous retenir pendant les mois d’été à cause de manquements mineurs au règlement, afin que les employés aient une raison d’y être et de toucher leur salaire. Si nos parents voulaient venir nous chercher, nous pouvions rentrer à la maison. J’ai écrit à ma mère, pensant toujours que j’étais à des centaines de kilomètres, pour voir si elle pourrait venir nous chercher. Elle est venue dès qu’elle a reçu la lettre, quelques jours après que je l’aie envoyée, mais elle ne pouvait pas emmener Pauline qui n’était pas son enfant, ce qui nous amène à un autre passage dur de cette histoire. Nous avons dû laisser la pauvre Pauline, qui, d’après ce qu’on en a entendu, a pleuré pendant des jours. Peu de temps après, elle a été placée dans une institution.

Ainsi, au bout de 3 ans, j’ai quitté la prison du pensionnat. Je ne sais pas ce qui a changé depuis mon époque. Certains disent que ce n’est plus comme avant, d’autres disent que si. Je sais que personne dans ma famille, aucun de mes enfants n’ont jamais été mis dans une de ces écoles. Cependant, je sais que certaines familles ne s’occupent pas de leurs enfants et que certains internats sont nécessaires. MAIS je sais que mes expériences à Wahpeton resterons le souvenir d’un enfer, qui me poursuivra jusqu’à ma mort.

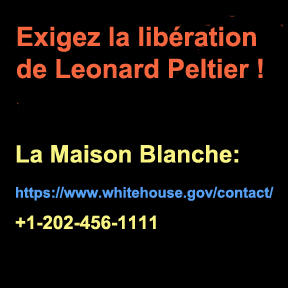

J’ai été un résistant à la tentative de génocide de mon peuple depuis ce temps, et pour cela je vais plus que probablement mourir en prison. Le 6 février 2015, j’aurai passé 40 ans dans des prisons fédérales, même après que le procureur d’une haute Cour ait dit en 1984 que le gouvernement ne savait pas qui avait tué ses agents et n’avait pas de preuve contre moi, vu qu’il n’y en a pas. J’ai été condamné 2 fois à la perpétuité, peines qui ne peuvent être confondues. Lorsque j’ai été condamné, la perpétuité se ramenait en fait à 7 ans, ce qui veut dire que j’ai fait 5 fois la perpétuité plus 4 ans, pour avoir résisté au génocide des Autochtones. Je suis seulement coupable d’être Indien.

TRIBUNAL SUR LES PENSIONNATS: LE TEMOIGNAGE (ECRIT DE PRISON) DE LEONARD PELTIER

Le témoignage écrit du prisonnier politique Leonard Peltier. Le témoignage a été lu par Dorothy Ninham, au Tribunal sur les Pensionnats, à Green Bay, Wisconsin, jeudi 23 octobre 2014

Voir l’article sur les autres témoignages

Par Brenda Norrell

Censored News

See original article in English

Vendredi 24 octobre 2014

Traduction Christine Prat

GREEN BAY, Wisconsin – Le prisonnier politique Leonard Peltier a raconté comment il avait été kidnappé de chez sa famille à l’âge de neuf ans, avec sa sœur et sa cousine, dans une déclaration lue et enregistrée au Tribunal sur les Pensionnats.

C’est Dorothy Ninham [Directrice de la Fondation Blue Skies] qui a lu la déclaration de Leonard Peltier.

L. Peltier décrivit le moment où des hommes étaient venus le chercher, enfant, alors qu’il vivait chez sa grand-mère. Peltier savait qu’il aurait dû fuir, mais il était curieux. Il a assisté à ce qui se passait, comme en transe. Quand il entendit le mot ‘pensionnat’, il voulut s’enfuir dans les bois, mais il ne voulait pas quitter sa grand-mère, sa sœur et sa cousine. Il avait peur que sa grand-mère soit jetée en prison.

Peltier a été paralysé sur place, même quand sa grand-mère lui a dit en Chippewa de s’enfuir et de se cacher.

Puis il a été emmené, avec sa sœur et sa cousine. Il voulait s’échapper, mais il ne savait pas où on l’emmenait ni comme s’échapper.

Plus tard, sa cousine Pauline a été placée dans un asile de fous. L’école a prétendu qu’elle était tombée et s’était cogné la tête.

Peltier a raconté ce qui c’était passé quand il est arrivé au pensionnat. D’abord, il y eu le bruit des tondeuses qui coupaient les cheveux, ce qui faisait pleurer les plus jeunes. Peltier a été chargé de s’occuper d’un petit garçon plus jeune. Il a été puni pour ne pas l’avoir frotté assez fort dans le bain, vu que le petit garçon s’était mis à pleurer sous l’effet de la brosse.

L. Peltier a essayé de s’échapper, avec un autre garçon, en traversant la fine couche de glace sur une rivière. Quand la nuit est tombée, il faisait froid, et ils sont retournés au pensionnat. Ils ont dû affronter la musique, un autre rasage des cheveux, 10 coups de règle et durent porter des vêtements et des chaussures trop grands pour montrer aux autres enfants qu’ils étaient des fuyards.

« Il semble que tout était fait pour envoyer nos peuples d’une institution à une autre » dit D. Ninham. « Les pensionnats commençaient par voler l’identité. En pays Indien ce vol d’identité signifie nous priver de notre langue, de notre culture et de notre mode de vie. »

D. Ninham dit qu’il y aurait une plainte en recours collectif contre le gouvernement des Etats-Unis et les églises contre ce qui s’était passé dans les pensionnats des Etats-Unis.

Vous pouvez écouter la déclaration détaillée de Leonard Peltier en anglais, lue par Dorothy Niham sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KpNSa5vX1qY , en français, vous pouvez lire le récit des années de pensionnat de Leonard Peltier dans le livre ‘Ecrits de Prison’ publié chez Albin Michel en 2000.